SAF普及を加速する試験装置がシンガポールに完成

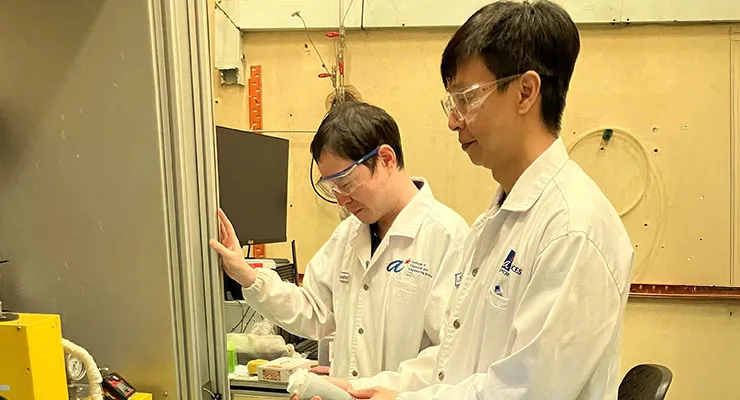

重工業大手のIHIは2025年1月、シンガポールのA*STAR 傘下のISCE²施設内に新たな試験装置を設置した。

この装置は、工場などから排出されるCO₂や大気中のCO₂を回収・有効活用するCCU(Carbon Capture and Utilization)技術を用いた、持続可能な航空燃料(SAF=Sustainable Aviation Fuel)の製造技術に関するものだ。SAFの触媒(化学反応を促す物質)の性能や耐久性評価に加え、SAF製造設備の最適化などプロセス全体の検証を進めることができ、IHI が取り組むSAFのプロジェクトの商用化、SAFの普及に向け大きな前進を遂げた形となる。

IHIの技術開発本部 技術企画部 SAF企画グループの橋本康氏はこう語る。

「試験装置の設置にともないセレモニーを開催したところ、コラボレーションを検討したいといった他社からの問い合わせが相次ぎ、ありがたく思っています。これは、シンガポールに多くのグローバル企業が拠点を構え、人材や企業のつながりが豊富で、強固なネットワークがあることが大きな要因だと考えます。ビジネスの話を持ちかけると、関心を持つ企業や人がすぐに対応してくれる土壌があるのです」

シンガポールは、世界をリードする航空宇宙企業の本拠地であり、アジア最大級で最も多様な航空宇宙エコシステムの一つを有する。研究開発、製造、MRO(メンテナンス・修理・オーバーホール)、アフターマーケットサービス、地元の中小企業サプライヤーなど、130社以上の航空宇宙関連企業が拠点を構えている。

SAF企画グループの黄健氏は次のように続ける。

「シンガポールは東南アジアの中心に位置し、交通の利便性も高く、シンガポールだけでなく東南アジア全体の潜在的なパートナーに新技術を紹介しやすい環境にあると思います」