スマートシティ、フィンテック、先端医療

育つ次世代事業の芽

シンガポールにおける日立グループの動きがめざましい。

新たな時代の変化を先取りした「IoT時代のイノベーションパートナー」となることを「2018中期経営計画」のビジョンに掲げる日立は、強みであるITと運用技術(OT: Operational Technology)を活用して高度な社会インフラシステムを提供する「社会イノベーション事業」をグローバル成長の新たなドライバーに育てようとしている。

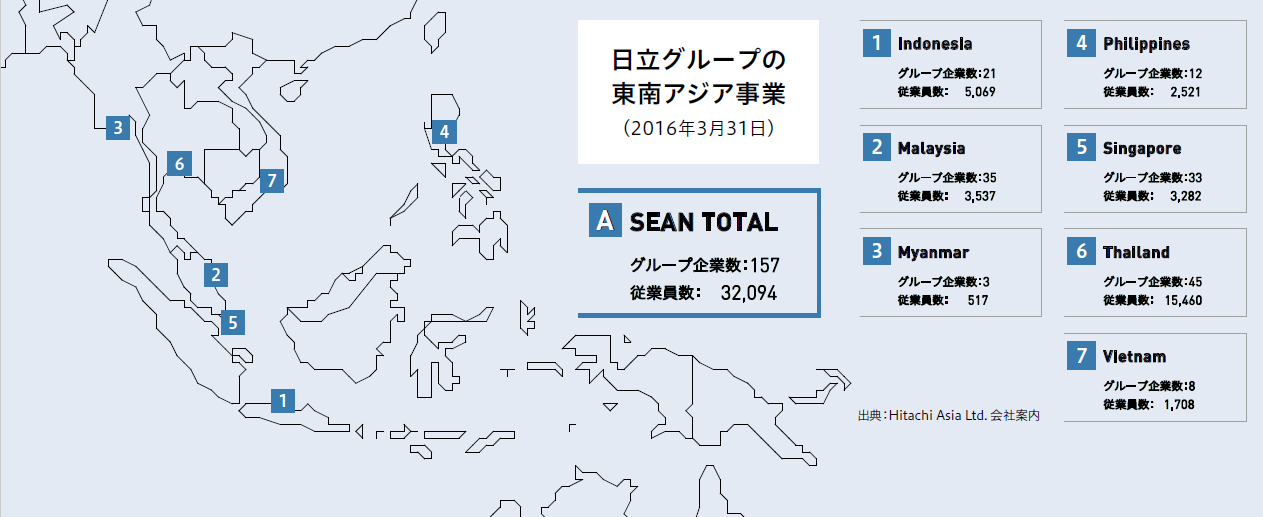

100ヵ国以上で事業を展開し、約10兆円の連結売り上げ規模を持つ日立グループ。その海外現地法人日立アジアがASEAN地域の統括拠点を置くシンガポールで、IoT(モノのインターネット) 時代の到来を見据えた新たな動きを次々と開始している。シンガポールを布石とした日立のイノベーションへの挑戦をレポートする。

スマートシティ、フィンテック、先端医療

育つ次世代事業の芽

シンガポールにおける日立グループの動きがめざましい。

新たな時代の変化を先取りした「IoT時代のイノベーションパートナー」となることを「2018中期経営計画」のビジョンに掲げる日立は、強みであるITと運用技術(OT: Operational Technology)を活用して高度な社会インフラシステムを提供する「社会イノベーション事業」をグローバル成長の新たなドライバーに育てようとしている。

その日立が2016年春、シンガポールにAPAC社会イノベーション協創センタ(Global Center for Social Innovation-Asia-Pacific)を開設した。社会イノベーション協創センタ(CSI)は顧客企業との議論や共同開発、実証実験などを通じて課題解決策を「協創」(Collaborative Creation)するために2015年に発足した開発拠点で、東京や北米に次いでシンガポールが5ヵ所目となる。シンガポールでは、政府系研究開発プログラムへの参加などを通じ、ビッグデータ解析、人工知能を活用したスマートシティ機能の先行開発・実証などに取り組み、そこから生まれたソリューションを東南アジア諸国、さらにはグローバルに展開することを目指している。

例えばシンガポールは2030年までに建物の80%を国が認証する環境配慮型ビルとする「グリーンビルディング・マスタープラン」を掲げ、持続可能な都市づくりを推進している。

その動きに呼応して、日立ではシンガポール科学技術研究庁(A*STAR)傘下の電力グリッド研究センター(EPGC)と共同で熱電協調制御システムの実証研究を行ってきた。

日立のシンガポールでの新たな動きは、こうした研究・開発分野だけにとどまらない。東南アジア各国では国民の所得水準が向上し、将来は高齢化も進む。高度医療に対するニーズが高まってくることが確実だ。

こうしたニーズに対応するために、シンガポール政府は2003年にバイオメディカル分野の研究開発拠点「バイオポリス」を開設して、世界各国から集まった優秀な研究者たちと産官学共同で新薬の基礎研究や医療技術の開発を行ってきた。また、西部のジュロン産業団地内では「メドテック・ハブ」を設けて先端医療機器メーカーの集積を図っている。

粒子線がん治療装置で世界シェア首位を誇る日立にとって、ASEAN諸国でメディカル事業を拡大していくためにシンガポールはうってつけの場所なのである。

同様に、日立の地域統括会社である日立アジア社では、シンガポール国立がんセンターに陽子線治療(PBT)システムを納入する契約を結んだ。PBTは、他の放射線治療に比べて副作用が少ない、最先端のがん治療法の一つである。なかでも、高精度に陽子線を照射する技術を備えた日立のシステムは世界最高水準という評価を得ている。

ASEAN地域では初となるこのPBTシステムを日立は2021年に開業するシンガポール国立がんセンターの治療・研究拠点に設置すると同時に、その後10年にわたるサービス・保守も手がけるというビッグプロジェクトだ。

アジアの二大先進国である日本とシンガポールは、高齢化などさまざまな社会的課題を共有している。そうした課題を民間企業との連携によるイノベーションによって解決していこうとするのがシンガポール政府の大きな方針であり、それは、ITとOT、そしてプロダクト・システムの3つの強みを生かして、社会や顧客企業にイノベーションを提供していくという日立の企業方針と見事にシンクロしている。日立がシンガポールで次世代技術開発に向けためざましい動きを見せている大きな要因は、そこにある。

2020年に1兆4600億ドル

巨大IoT市場のリーダーをめざす

日立グループとシンガポールのパートナーシップは、建国以来のシンガポール発展の歴史とほぼ重なる(表を参照)。

一般には観光や金融センターとしてのイメージが強いシンガポールだが、製造業が国内総生産(GDP)の約20%を占めており、日本と同じモノづくり国家という側面も持つ。

過去半世紀の間、シンガポールの製造業の主役は労働集約的な製造業から先端技術を活用した高付加価値製造業へと移り変わった結果、効率性をおおいに高めた。そして、日立グループは1963年以来、その歴史を共有してきた。

来たるべきIoT時代においても、日立とシンガポールのパートナーシップは揺るぐことはないだろう。

2020年には1兆4,600億ドルになるとも予測されるIoT関連市場(IT専門調査会社IDC調べ)において、グローバルなリーディングプレイヤーとしての地位を固めようとしている。

日立は、設備や機器をデジタルネットワークでつなぎ、センサーを活用した予兆保守(predictive maintenace)や製造プロセスの最適化を支援するなど、産業分野におけるIoT、すなわちIIoT(インダストリアルIoT)において特に市場をリードしている。

例えば、電力や鉄道事業の制御システムや機器を設計・製造している日立の大みか事業所(茨城県日立市、Omika Works)では、約8万個のRFIDや画像によって、生産工程における人・モノ・設備の動きをリアルタイムに把握するなどIoTを活用した高効率生産モデルを確立し、生産リードタイムの50%短縮を実現した。

日立では自社工場などで確立したこの高効率生産モデルを、今後はソリューションとして顧客企業に提供していく方針だ。

IoT関連事業を推進する上でのグループのコア企業の一つである、日立データシステムズのアジアパシフィック地域 社会イノベーション事業 シニアディレクター、トニー・フィールド氏は、「すでに多くの産業がデジタル化とIoTの恩恵を受けていますが、モノづくりがこの分野をリードしています。人・モノ・設備などすべての動きを感知し、リアルなデータを把握することができる能力を得ることは、モノづくりに多大なメリットをもたらします。IoTで最も収益を拡大できるのはモノづくりの分野であることは、多くの事例が示しています」と語る。

今後は成長市場のASEANにおいても、製造業のデジタル化が急速に進展していくことになるだろう。シンガポールでは先端製造業の活動を支援するために、エコシステムの形成を着々と進めている。

特にエネルギー・化学、航空宇宙産業、半導体、精密機器加工、医薬品、分析機器などの分野を中心に、IoTやロボット技術を活用した新たなデジタル製造技術の開発・導入を官民一体で推進しているのだ。事業展開に必要な環境やインフラは、アジアでは最も整備されていると言って間違いない。

そのシンガポールを拠点にしながら、ITとOTの強みを生かしてASEAN各国の社会イノベーションに日立グループが今後どう貢献し、自社の成長につなげていくのか。注目していきたい。

◆日立グループのシンガポールにおける歩み

・1963年 シンガポール事務所開設。70〜90年代にかけて大型の発電設備やエレベーター・エスカレーター、化学プラント用機器などを相次ぎ受注

・1972年 家電製品の生産を本格的に開始

・1978年 シンガポール経済開発庁(EDB)と合弁でカラーブラウン管の製造会社を設立

・1989年 地域統括会社である日立アジア社をシンガポールに設立

・1996年 EDB、新日本製鐵(当時)と合弁で半導体メモリの製造会社設立

・2010年 シンガポールにおける事業統括組織「Center of Excellence:COE」を設立、EDBと覚書を結ぶ

・2014年 シンガポールの電力グリッド研究センターと共同で、熱電協調制御システムの実証実験を開始

・2016年 シンガポール国立がんセンターから陽子線がん治療システム「PROBEAT」を受注。三菱東京UFJ銀行と共同で小切手の電子化を対象としたブロックチェーン技術の実証を開始