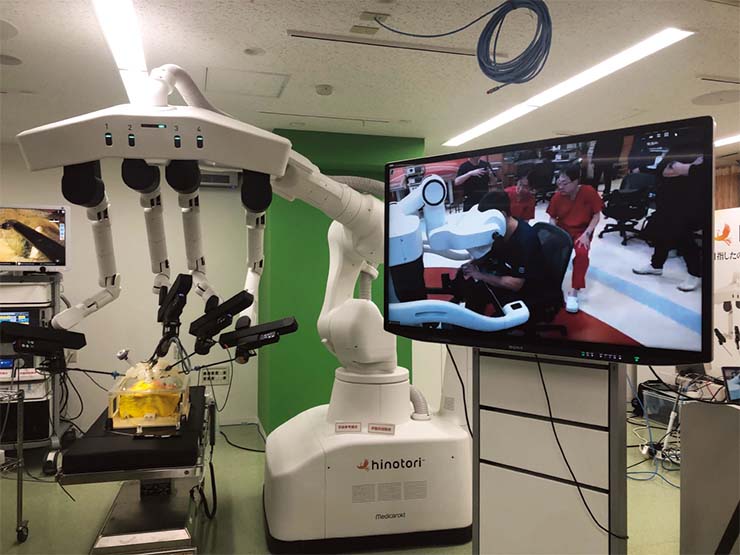

川崎重工業とシスメックスの技術や知見が集結した「hinotori」

内視鏡にロボットの機能を搭載し、患者への負担が少ない低侵襲の手術をより安全に、精密に行える手術支援ロボット——「hinotori(ヒノトリ)」は、日本製の手術支援ロボットだ。実用化は2020年。総合機器大手の川崎重工業と医療機器大手のシスメックスが折半出資して設立したメディカロイド(神戸市)が開発した。ロボット支援手術は、日本国内ではがんや整形外科、カテーテル治療などへ保険適用が広がり、ロボットの普及も進んでいる。ところがhinotori開発当時、医療現場で使われているロボットのほとんどが、先行するアメリカのIntuitive Surgical製の「ダビンチ」だった。

メディカロイドの北辻博明取締役兼シニアエグゼクティブオフィサーはこう言う。

「私たちが開発を始めたころは、手術支援ロボットのほとんどを輸入に頼っている状況でした。日本は産業用ロボットで世界シェアの約半分を占める“ロボット大国”であるにもかかわらずです」

メディカロイドによると、薬事工業生産動態統計の数値で日本は、手術支援ロボットを含む医療機器が1兆8,000億円の輸入超過(2022年)で、国の課題にもなっている。北辻取締役は続ける。

「一方で、既存の医療機器だと、医師からニーズがあってもなかなか改良に至らないという声もよく耳にしていました。そこで私たちは、医師の繊細な手技を実現できる、医師たちのアイデアを形にしたロボットをつくることを目指し、開発に着手しました」

川崎重工業の高いロボット技術と、シスメックスの医療分野でのネットワークや知見を持ち寄り、2015年から毎年1台ずつ試作を重ねた。そうして5年をかけて完成したhinotoriは、日本の手術にも向く仕様となっている。