——日本とASEANが対話を始めたのは1973年、ゴムの輸出問題がきっかけでした。天然ゴムの生産地であるASEANに、日本が安価な合成ゴムを大量に輸出して反感を招き、「日・ASEAN合成ゴムフォーラム」を開催。協議により、日本がASEAN側の天然ゴム産業の妨げにならないよう配慮することを約束し、それを最初の協力関係として、2023 年で友好協力50周年を迎えました。まずは、50周年を振り返り、いまのお気持ちをお聞かせください。

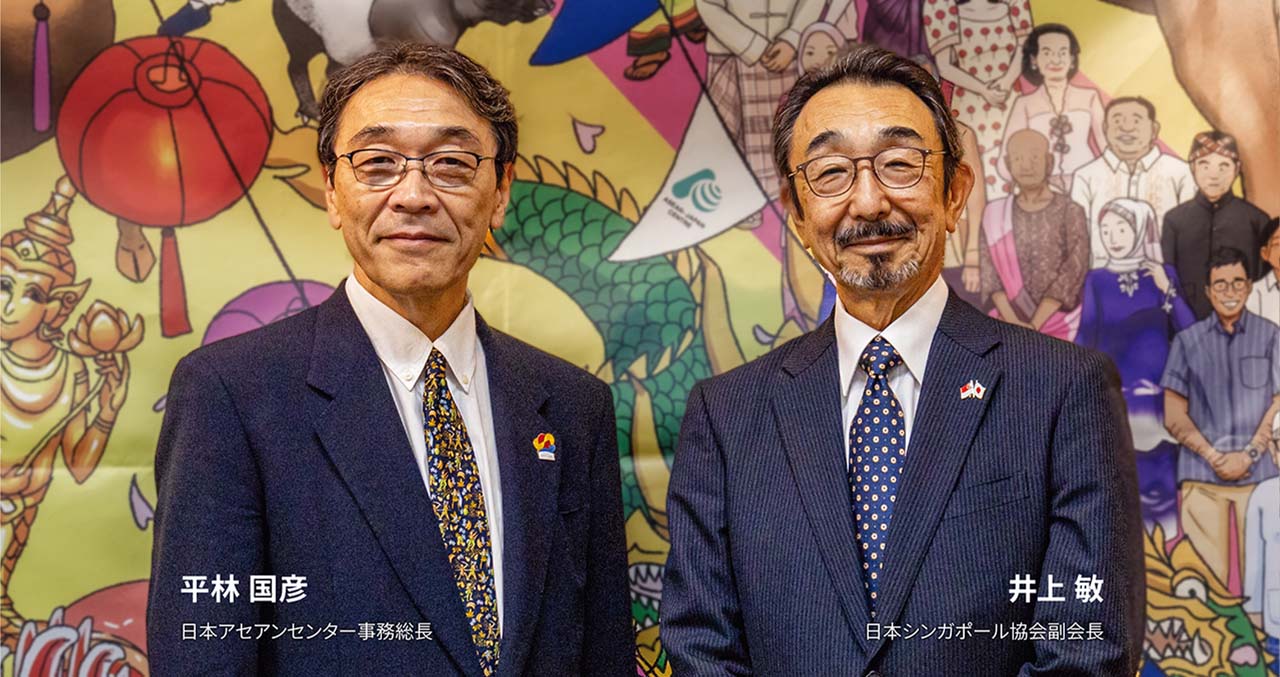

井上 1965年からの4年間、日系企業の進出支援のため、商社勤めの父の転勤でシンガポールに転居し、シンガポールの独立を経験。1983年から2023年までの40年間、清水建設で海外関連の業務に従事してきました。ASEAN諸国(10カ国中、ラオスを除く9カ国)を訪れ、日本からの経済的な協力や技術移転により、目覚ましい発展が遂げられていく様子を直接目撃してきました。各国が抱える課題や苦悩も存在していましたが、同時に成長と変革の軌跡も感じ取ることができました。

私自身、多民族国家のシンガポールでの経験は、ASEAN諸国においても異なる民族や言葉の環境に柔軟に適応し、ともに仕事を進める力を培いました。日本ASEAN友好協力50周年を迎え、多くの現地の方々に支えられ、彼らとともに業務を遂行できたことに感謝しています。また親子2代にわたり、ASEAN諸国の発展に関与できたことは、とても貴重な経験で、深い感慨を覚えます。

今後は日本シンガポール協会の副会長として、日本とシンガポールの懸け橋となりビジネス、文化面などの交流を通じて、ASEANとの関係を深め、次の世代に継承していくことができればと考えています。

平林 私は途上国の保健省や病院などで技術指導などを行うため、1997〜1999年はインドネシア、2001〜2008年はベトナムやタイ、ミャンマーなどにいました。その後2016〜2021年はUNICEF職員としてASEANや東ティモールと中国、モンゴルを含む東アジア、南太平洋地域への支援を担当しました。2021年からは日本アセアンセンターの事務総長を務めています。

そうして40年近い専門家人生の大半をASEANを中心としたアジア太平洋地域で過ごしたことから、日本にとってASEANがどれだけ重要か、実感するようになりました。ですから、ASEANにとっても日本が特別な存在であり続けるために何かしていきたいと、この節目に気を引き締めています。

——日本にとってASEANはどのように重要ですか。

平林 重要性の一つとして、日本は少子高齢化の影響で、今後市場が縮小し、労働力が減少すると懸念されています。それに対し、ASEANは市場が大きく、人材も豊富です。そのため、日本企業がASEANに進出してビジネスを拡大することは、少子高齢化対策にもなると、私は考えています。

——ASEAN 10カ国を合わせた人口はおよそ6億7,000万人。地域全体としての人口ですが、インド、中国(国連推計)に続く世界第3位で、日本の5倍以上の人がいます。

平林 経済規模についても、世界の名目GDPにおけるシェア(2021年)は、日本が5.1%なのに対してASEANは3.4%で、世界第5位です。

井上 ASEANは大きなマーケットであり、さらに拡大しています。日本企業がASEANに拠点を持つことはビジネスにとって重要です。さらに各国でニーズも多様化していますので、ASEAN市場の動向や変化に迅速に対応するために、ASEAN内にR&D施設やイノベーションセンターを進出させる動きが顕著になっています。

現地の基準や規制を順守し、ガイドライン作成に協力することで、需要にスムーズに対応できるようになります。例えばシンガポールでは政府がR&D振興に対して積極的で、日本シンガポール協会にも駐日シンガポール大使から研究開発拠点を検討している中小企業紹介の依頼が来ています。